Tarub Bagdads berühmte Köchin

Das elfte Kapitel.

Am nächsten Morgen segelten die Barken des Battany und des Said weiter stromauf — zu den Eremiten.

Man wollte auf Abu Hischams Wunsch zunächst den Eremiten die große Kunde vom Bunde der lauteren Brüder überbringen.

Abu Hischam schwamm in Seligkeit.

Sein Herzenswunsch war erfüllt.

Das Frühstück mundete den lauteren Brüdern sehr — sehr gut.

Es gab Fleischpasteten und kalten Bratfisch, Pfirsiche, Oliven und Weintrauben, afrikanische Schotentorte und Marzipan.

Und man trank roten Kufa— Wein.

Beim Wein erhitzten sich die Gemüter.

Die lauteren Brüder waren nahe dran, sich zu zanken — zankten sich wirklich.

Sie zankten sich über ein paar Verse des Abu Nuwâs, was in der guten Gesellschaft Bagdads zu jenen Zeiten durchaus nicht selten vorzukommen pflegte.

Die Verse des Abu Nuwâs, die den Zankapfel bildeten, lauteten:

»Ich sagte einst zu einer kleinen Süßen, In deren Hand ein Bündel von Narzissen: ‚Von Dir zu scheiden ist das Schändlichste der Welt!‘ Und sie: ‚Viel schändlicher zu lieben ohne Geld!’«

Die Stimmung ward sehr übermütig — derbsinnlich — zotig — nicht grade sehr zart — im Gegenteil.

Es hagelten die bösen Witze so dicht wie die Pfeile in einer Schlacht gegen die Christenhunde und die anderen Ungläubigen.

Die drei Weiber taten zuweilen so, als hielten sie sich die Ohren zu.

Die Tarub bekam am meisten zu hören.

Safur mußte seinen ganzen Witz zusammennehmen, um sie zu schützen.

Die beiden Dicken — Kodama und Osman — lachten, daß ihnen die dicken Schweißtropfen über die dicken braunen Pustwangen rollten, die immer glänzender zu werden schienen.

Der alte Jakuby unter seinem hellila Turban kicherte wie ein verschämtes Mädchen.

Battanys Unterlippe wurde sehr dick.

Said tat immer so, als verstände er Alles — was einen sehr drolligen Eindruck machte, wenn die Witze sich gegen ihn selber richteten.

Ich will dieses Morgengespräch nicht näher beleuchten.

Die Sonne stand sehr hoch.

Der Prophet Abu Maschar achtete nicht auf das Gelächter der Andern, er hörte sich mit dem alten Suleiman — mehr vorn in der Barke — die begeisterten Erörterungen des Abu Hischam an, der wie gewöhnlich nicht müde wurde, über die Ziele und Pläne des großen Geheimbundes zu reden.

Immer wieder klangen von des Philosophen Lippen die beiden Worte:

»Lautere Brüder!« »Lautere Brüder!«

]

Währenddem sang die weiße Abla, die sich mit einem großen weißen Federfächer sorgsam vor den Strahlen der Sonne schützte, eine südarabische Volkswaise, die so recht in die angeheiterte Laune der »lauteren« Brüder hineinpaßte. Abla sang mit heißer hoher Stimme:

»Wenn Du mich nicht mehr lieben willst, So geh ich zum Kuppelweibe! Wenn Du mich nicht mehr lieben willst, So will ich Dich vergessen — In wilder toller Brunst — Bei Wein und Saitenkunst — Da lieb ich, was ich finde — Verschwinde nur! Verschwinde — Wenn Du mich nicht mehr lieben willst.«

Und diese Verse hörten am Ufer auch ein paar Eremiten, die nur in die Einsamkeit gezogen waren, um ihre Sinnlichkeit zu töten.

Die lauteren Brüder landeten dann wieder, um den Eremiten »guten Tag« zu sagen.

Abu Hischam erzählte den Eremiten vom Bunde, denn die Eremiten waren fast sämtlich große Gelehrte.

Die alten gelehrten Einsiedler machten sehr große Augen, als sie die neue Kunde vernahmen.

Die Gesellschaft wurde gleich größer.

Und unter Battanys großen Zelten ging’s wieder mal sehr hoch her.

Als die Einsiedler, die nicht weitab wohnten, in ihren ärmlichen schmutzigen Hütten den Lärm vernahmen, kamen sie gleich näher — und waren bei den lauteren Brüdern ganz guter Dinge.

Sie ließen sich gern in die neue Gesellschaft aufnehmen.

Äußerlich sagten die Eremiten immer sehr gern »Ja!«

Was sie innerlich dachten, pflegten sie für sich zu behalten.

Wenn’s Nichts kostete, waren sie stets ohne Umstände für alles Mögliche zu haben.

Das wußte Abu Hischam — daher hatte dieser kluge Philosoph auch gleich zu den Eremiten gewollt — — er verstärkte durch die Eremiten seine Stellung.

Es mußte natürlich in der Absicht des schlauen Bundgründers liegen, die Machtstellung des Battany nach Möglichkeit zu beschränken.

Übrigens — Osmans Widerstand war sehr bald gebrochen, der Buchhändler wurde der Geschäftsführer der Gesellschaft — und machte schließlich ein ganz vergnügtes Gesicht — zu verlieren war ja bei dieser gelehrten Gesellschaft eigentlich Garnichts.

Ja — Osman und Abu Hischam lagen sich sogar sehr bald brüderlich in den Armen und schwuren sich ewige Treue.

Abu Hischam hatte allen Grund, mehr zu trinken als je — was er denn auch sehr gründlich besorgte.

Als der Vollmond über dem Tigris aufging, lag der große Philosoph Abu Hischam, der große Gründer des Bundes der lauteren Brüder — wie ein Brett im Grase — und trank nicht mehr — da er fest — sehr fest — schlief.

Safur aber schlief nicht — der plauderte mit den Eremiten über die Freuden des einsamen Lebens — und ihn überkam’s.

Er wollte auch Eremit werden — er beneidete bereits seine neuen Freunde.

Als er hörte, wie einfach die Mahlzeiten der Eremiten gewöhnlich zu sein pflegten, verzogen sich allerdings seine Gesichtszüge und bekamen einen verdrossenen Ausdruck.

Nein — so weit war Safur noch nicht, daß er um des einsamen Lebens willen auf ein verständiges Essen und Trinken hätte verzichten wollen — aber vielleicht ließ sich Beides vereinen.

Und über dieses »Vereinen« dachte Safur sehr angestrengt nach.

So schmutzig und zerrissen — wie die anderen Eremiten — wollte Safur auch nicht herumgehen.

So weit war er noch nicht, daß er sich um des einsamen Lebens willen im Schmutz und Unrat hätte herumsielen wollen.

Auch der Gedanke an das viele Ungeziefer der alten Einsiedler ward dem im Äußeren sehr peinlichen Dichter — ein bißchen ekelhaft — eigentlich gräßlich.

Nein — Ungeziefer mochte er nicht.

Da stieß ihm wieder die Tarub in die Seite — nicht derb — aber vernehmlich.

Sie wollte ihn sprechen — allein.

Und er entschuldigte sich bei den Einsiedlern, empfahl ihnen, sich neuen Kufa— Wein zu holen — und — und folgte der Tarub — recht unlustig.

Hinter blühendem Oleander ward die Tarub zu ihrem Dichter zärtlich.

Der benahm sich jedoch anders als sonst — ganz anders.

Und — und wie’s immer zu sein pflegt — die Sprödigkeit reizte nur — stieß durchaus nicht ab.

Bagdads berühmte Köchin bat ihren berühmten Dichter fußfällig um Verzeihung — sie flehte ihn an — weinte dabei.

Was die Tarub nie getan — das tat sie jetzt — sie bettelte um seine Liebe — und erzwang sie sich schließlich — nicht grade gewaltsam — aber so ähnlich.

Safurn überliefs wie kaltes Wasser.

Er mußte an Saids Mehlsäcke denken, die einst in Tarubs Küche einen so drolligen Reiz in ihm erweckt…

Der Vollmond schien seiner Tarub hell ins Gesicht.

Die Oleanderbäume dufteten.

Man hörte dann Stimmen in der Nähe.

Und die Tarub eilte hurtig davon.

Und dem Safur war so zu Mute — wie einem Weibe zu Mute ist, dem ein Fremder Gewalt antat.

Safur lag unter den Oleanderbäumen, starrte in den Vollmond und träumte — von tiefer Einsamkeit — von einem Weibe, das nirgendwo lebt, das er sich nur denkt — von einer andern Welt, in der’s andre Frauen gibt als hier auf der Erde.

Safur will auch einsam leben — ganz einsam — ganz allein — er will auf Alles verzichten und nur allein sein — alle seine Freunde kränken ihn nur; er ist es müde, mit ihnen zu spaßen — er will sie nicht mehr sehen.

Und er ringt die Hände und stöhnt.

Er möcht‘ am liebsten gleich hier bleiben — in der Einsiedlerwelt —

Da raschelt was neben ihm.

Safur fährt auf und sieht eine große — Schlange.

Die Augen der Schlange leuchten wie zwei Rubine.

Der Leib der Schlange glitzert klebrig.

Safur sieht — es ist eine giftige Schlange — und er springt an die Seite, sieht im nächsten Augenblicke rechts neben den Oleanderbäumen in der Tiefe den Tigris — und springt runter in die Flut. —

Safur ist gerettet — er schwimmt langsam und sicher dorthin, wo die Barken liegen und die Lagerfeuer vor den Zelten brennen.

Die Flammen der Lagerfeuer qualmen mächtige Rauchwolken in den Abendhimmel hinein.

Die glühenden Augen der Schlange starren aber unverwandt in die große gelbe Mondscheibe.

Die Schlange richtet ihren Oberkörper hoch auf und starrt mit ihren glühenden Rubinaugen in den Mond — als wollte sie den vergiften.

Das zwölfte Kapitel.

Und nach vier Wochen stand der Vollmond über dem Mondtempel zu Hauran.

Und im Mondtempel weilten Abu Maschar und Safur, Abu Hischam und Battany, Suleiman und Jakuby.

Die anderen lauteren Brüder waren auf Saids Barke mit den drei Frauen nach Bagdad zurückgekehrt.

Den beiden Dicken, Kodama und Osman, war die Reise nach Hauran zu beschwerlich gewesen.

Auch mochten sie einem »Fastenfest« nicht beiwohnen — ein Fest ohne Essen nannten sie nicht ein Fest.

Ein »Fastenfest« ward aber trotzdem in Hauran gefeiert.

Der Mondtempel ist ein Tempel der Ssabier.

Die Ssabier sind nach der Meinung des Volkes Götzenanbeter — Heiden.

Doch die Meinungen des Volkes sind ja niemals maßgebend.

Die Ssabier sind mehr, als sie scheinen.

Ihre Religion ist ein Abglanz altbabylonischer und altassyrischer Kulte.

Der Mondtempel zu Hauran ist Jahrtausende alt — eine alte träumende Ruine, die wie eine sterbende Greisin von alter, alter Zeit erzählt — und Wunderdinge weiß.

Der Mondtempel wird hell vom Vollmond erleuchtet.

Und in das Mondlicht flammen aus eisernen Schalen mächtig lodernde Opferfeuer hinauf.

Wohlriechendes Holz — zumeist Sandarakholz — wird in den eisernen Schalen verbrannt, sodaß der ganze Tempel und die ganze Umgegend des Tempels wundersam duftet — wie die Nähe eines Gottes.

Man fastet drei Tage und drei Nächte.

Zu bestimmten Stunden erklingt an den Mauern und auf den Terrassen des einsam und hoch gelegenen Tempels Musik — von Zymbeln, Flöten und Saiteninstrumenten.

Abu Maschar hat die lauteren Brüder hierhergeführt, er spricht jetzt mit einem großen Priester, dessen langer schwarzer Bart nach assyrischer Sitte sorgsam gekräuselt ist, sodaß es aussieht, als bestände er aus lauter kleinen runden Löckchen.

Der lange weiße Kaftan ist mit goldenen Sternen übersät, die mit Goldfäden hineingestickt sind.

Über dem dunkelbraunen Gesicht des Priesters erhebt sich ein mächtiger hellblauer Seidenturban mit sieben silbernen Vollmonden vorn über der Stirn. Die mit Silberfäden gestickten Monde sind von verschiedener Größe.

Nur Männer, Jünglinge und Knaben weilen im Tempel — ein Weib darf den Tempel nicht betreten.

Und ein eintöniger Gesang tönt durch die Mondnacht.

Die Gläubigen sitzen oder stehen — einzeln — nicht in Gruppen — sie dürfen nicht mit einander sprechen — nur mit den sieben großen Priestern dürfen sie sprechen.

Die sieben großen Priester sehen sich im Äußern fast gleich — tragen sämtlich den assyrischen Bart, den Sternenkaftan und den hellblauen Mondturban.

Jakuby macht sich fortwährend Notizen.

Suleiman und Battany hocken in einer großen Grotte, die der Mond nur zur Hälfte erleuchtet.

Abu Hischam wandelt vor der großen Tempelpforte auf dem großen Opferplatze unruhig umher und erzählt jetzt dem einen der großen Priester von dem Geheimbunde der lauteren Brüder.

Der Priester hört ernst zu und sagt dann mit großen Augen:

»Euren Bund nennt Ihr einen Geheimbund? Und Ihr sprecht doch zu allen Menschen von diesem Geheimbund? Ihr wißt ja noch gar nicht, was ein Geheimbund ist.«

Unwillig wendet sich der Priester ab.

Abu Hischam sieht ihm verblüfft nach.

Der Gesang verhallt, es wird ganz still — nur die Opferfeuer knistern.

Unheimlich still ist es.

no images were found

Auf einer der höchsten Terrassen, die den großen Mondtempel umkränzen, neben einem uralten Götzenbilde spricht der allgewaltige Oberpriester Tschirsabâl mit dem Dichter Safur.

In der Tiefe an der Umfassungsmauer entlang zieht langsam eine feierliche Prozession vorüber, der ein offener leerer Sarg vorangetragen wird.

Fackeln beleuchten die Prozession, und Tempeldiener schwingen die alten Räuchergefäße an langen Stangen.

An vielen alten Götzenbildern zieht die Prozession vorüber — die alten starren Steingesichter der Götzen scheinen sich zu beleben, wenn der leere Sarg langsam vorüberzieht.

Und Safur schaut von der Tempelterrasse in die mondbeglänzte arabische Wüste, in der die wilden Dschinnen hausen.

Tschirsabâl, ein Riese, der fast zwei Köpfe größer ist als der durchaus nicht kleine Dichter, sagt zu diesem, während er mit seiner mächtigen breiten Brust tief aufatmet:

»Atmest Du noch immer die schwüle Pestluft der Sinnlichkeit? Woran dachtest Du?«

Safur erschrickt, besinnt sich einen Augenblick und spricht dann hastig:

»Nein — nein — ich glaube — ich atme nicht mehr die schwüle Pestluft der Sinnlichkeit. Ich sehnte mich nur. Ich sehnte mich allerdings — nach einem Weibe. Aber diese Sehnsucht hatte nach meiner Meinung Nichts mit Sinnlichkeit zu tun — wirklich Nichts. Denn, versteh‘ mich nur, das Weib, nach dem ich mich sehne, lebt noch nicht, ist noch nicht geboren, wird wahrscheinlich nie geboren werden. Sieh, ich sah so lange da in die Wüste hinein und glaubte zuletzt eine wilde Dschinne zu sehen mit schwarzem Gesicht und blauen Augen. Ich bilde mir jetzt fast schon ein, daß diese Dschinne wirklich irgendwo lebt — und ich liebe diese Dschinne — ‚lieben‘ will ich nicht sagen — das Wort ‚lieben‘ ist zu oft mißbraucht — es sagt mir zu wenig — doch Du verstehst mich ja — atme ich Pestluft?«

Tschirsabâl schüttelt den Kopf und erwidert sanft:

»Nur die gewöhnliche Sinnlichkeit der tierisch lebenden Menschen erzeugt Pestluft. Wir müssen anders als die Tiere leben. Nicht ein Weib darf das Ziel unsrer Sehnsucht sein. Die Gottheit müssen wir lieben.«

»Die Gottheit?« fragt Safur.

»Ja — den einzigen großen wahren Gott«, versetzt der Priester, »den müssen wir lieben. Die Götter und Götzen der Erde sind nur die Vermittler zwischen dem Menschen und dem Einzigen, dessen Namen wir nicht unnütz aussprechen sollen. Aber — « und hier wird die Stimme des Priesters etwas heiser, »wir sollen den großen Gott, der die ganze Welt umschließt, wirklich ‚lieben‘ — mit allen Nerven und mit allen Muskeln, die wir haben. Und wisse — — — der Allgott offenbart sich in unsrem besten Freunde — und — ja — im Freunde — sollen — wir — den — Gott — lieben — noch mehr — anders als menschlich lieben. Ja — Du hast Recht — das Wort ‚lieben‘ genügt nicht, wenn wir die wahre große Leidenschaft bezeichnen wollen, in der Alles untergeht, die Alles verschlingt — die nur die ewige Vereinigung mit dem Geliebten will — die daher auch nur ihre ganze Befriedigung — im Tode — im Letzten — finden kann. Die großen Priester der Erde dürfen nicht lieben wie die gewöhnlichen Menschen, sie dürfen nur den großen Gott lieben — und ihn sollen sie lieben im besten Freunde! Safur, versteh mich! Vielleicht hörst Du meine Worte nicht noch einmal. Vielleicht sterbe ich in der nächsten Stunde, und Niemand sagt Dir mehr, was es heißt — Sehnsucht nach der ewigen Vereinigung mit dem großen Gott haben und sterben — sterben wollen — sterben müssen, weil man nur lebt, um sich ganz auflösen zu können in dem, den man mehr liebt, als Alles! Denk‘ nach, ob Du nicht auch so sterben willst! Denk‘ nach! Safur! Nur im Tode wirst Du selig werden. Nur der Sterbende hat Alles — und mehr als Alles!«

Und der gewaltige Riese zittert am ganzen Körper, seine Augen glühen, sein Atem keucht wie der Atem eines blutdürstigen Tieres, das sein Opfer sieht…

Tschirsabâl stürmt mit großen Schritten davon und verschwindet in einem dunklen Gange.

Safur bleibt fast starr zurück.

In der Tiefe des Tempels — ganz tief — tief unter den Grabkammern — da befindet sich ein stiller Saal — der Opfersaal.

Da ist es sehr kalt.

Den Boden bedecken feine Alabasterplatten, in die viele alte Zeichen und Figuren hineingegraben sind. Einzelne Stellen des Alabasterbodens in den Ecken des Saales sind mit Keilschrift bedeckt.

Und die Wände des Opfersaales bestehen aus blauem Lapis lazuli.

Auch die Wände sind mit alten Bildern und mit Buchstaben bedeckt — die letzteren sind schweres Gold.

Die Decke ist ganz von Silber.

Ganz mit Silber beschlagen sind auch die großen breiten Tragbalken der Decke.

Das Silber ist aber nicht blank, an manchen Stellen ist es sogar ganz schwarz.

Sehr kalt und sehr leer sieht der Saal aus.

Und schrecklich still ist es da unten.

Und da unten kommen jetzt die sieben großen Priester zusammen.

Die blauen Turbane werfen die Priester hastig in die eine Ecke des viereckigen Saals.

Das Haar der Priester ist auch nach assyrischer Sitte gekräuselt — nicht kurz geschoren — wie das Haupthaar der Araber in Bagdad…

Dann aber betreten den Saal sieben Knaben — mit langen, nicht gekräuselten Locken — und in gelben Seidengewändern.

Die Knaben sind groß und schlank.

Ihre Haltung ist schlaff.

Ihre schwarzen großen Augen glühen aber, als wenn sie Entsetzliches sähen.

Ihr Gesicht sieht so wächsern aus, als hätten sie schon lange nicht mehr das Tageslicht erblickt.

Der Opfersaal wird nur spärlich von kleinen grünen Flämmchen erleuchtet, die an den Wänden in kleinen Ölschalen brennen.

Das grüne Licht macht den Saal noch unheimlicher.

no images were found

Den Knaben sträuben sich zuweilen die Haare.

In der Mitte des Saales steht auf einem eisernen Gestell eine längliche, mit himmelblauen Türkisen verzierte Wanne, in der auch ein sehr großer Mensch vollauf Platz haben würde.

In der Wanne ruhen vierzehn große Perlen, die sich in der Form ganz gleichen — nur in der Farbe verschieden sind.

Die eine Perle ist schwarz.

Das ist die Todesperle.

Die vierzehn im Opfersaal versammelten Menschen treten an die Wanne und greifen langsam gleichzeitig hinein und nehmen behutsam, ohne hinzusehen, eine Perle heraus.

Dann heben sie die Perle empor.

Die schwarze Perle ist in den Fingern des größten Knaben, der viel schöner aussieht als die andern.

Ein gräßlicher Schrei schallt durch den stillen Raum.

Tschirsabâl schrie — — — der Knabe, den er am meisten liebt, der sein bester Freund ist, der Knabe hat die Todesperle in den Fingern — der muß sterben.

Und der Oberpriester heult — wie ein wildes Tier.

Die andern Priester zittern.

Die Knaben weinen leise, ihre Augen werden noch größer.

Die sieben großen Priester des Mondtempels zu Hauran haben sich nach uralter Sitte einen furchtbaren Schwur geleistet — sie wollen sterben, wenn sie die schwarze Todesperle in die Finger genommen haben.

Und die sieben Knaben, die zum Teil schon älter sind, haben denselben Schwur geleistet wie die Priester.

Doch die Knaben dürfen, wenn sie den Schwur geleistet, nie wieder mit andern Menschen zusammenkommen. Nur mit den sieben großen Priestern dürfen sie zusammenkommen.

Das Menschenopfer ist ein alter heiliger Brauch. Der Vierzehnte wird immer geopfert.

Außer denen, die den Schwur leisteten, weiß kaum ein einziger Mensch, daß im Tempel zu Hauran Menschen geopfert werden. Mit größter Vorsicht wird jeder Neugewählte eingeweiht. Nur diejenigen, die den Tod ernsthaft suchen, werden gewählt.

Die Priester wissen, daß die Macht der Ssabier gebrochen ist und sind darum schon stets bereit, sich opfern zu lassen.

Ja — die vierzehn Menschen, die da unten im Opfersaal versammelt sind, haben sämtlich eine wahnsinnige Lust am Opfer — sie sehnen sich nach dem Tode — — — aus übergroßer Liebessehnsucht ward die Todessehnsucht geboren.

Die furchtbarsten Lustgefühle durchrasen jetzt — diese vierzehn Menschen da unten, die im besten Freunde den Gott sehen und mit ihm zusammen in den Tod gehen wollen.

Doch es bereitet ihnen eine grausame gräßliche Wollust, daß sie nicht zu gleicher Zeit sterben, daß sie nach einander sterben und über jeden gestorbenen Freund mit wahnsinnigen Qualen — herfallen — wie die Hyänen über die Leichen herfallen.

Die feinsten gebildetsten Menschen sind die Priester, sie fühlen die feinsten Dinge — sie wissen so Vieles, das Niemand je geahnt.

Und die Knaben sind womöglich noch feiner.

Aber diese feinen Nerven sind ein Fluch für die feinen gebildeten Menschen. Sie »leiden« — durch diese feinen Nerven — und müssen sich daher immer nach dem Tode sehnen, im Tode den Erlöser sehen — müssen sich noch mehr quälen — das Gräßlichste und Entsetzlichste ist für die feinen Nerven eine Art Beruhigung. Der ungeheuer große Schmerz soll die kleinen Schmerzen vernichten.

Die Vierzehn wollen immer ihren besten Freund töten, weil sie ihn lieben. Und sie wollen sich auch von ihrem besten Freunde töten lassen aus Liebe. Das ist verrückte Liebe — ein großartiger Wahnsinn!

Eines hätte die Armen von der Todessehnsucht erlöst — ein unaufhörliches großes Kunstschaffen, das immer wieder auf Riesenwerke sinnt.

Doch das lag ihnen natürlich meilenfern.

Und so schlachteten sie sich gegenseitig ab.

Und — ja — wer beschreibt, was da unten im Opfersaal vorgeht?

Mit wahnsinniger Verzückung läßt sich der dem Tode verfallene Knabe die Adern öffnen, und die Andern füllen ihre goldenen Becher mit dem Blut des Knaben und trinken das Blut.

Und dann küssen Alle den blutenden Knaben — mit einer wahnsinnigen Gier, daß dem Knaben der Atem ausgeht — daß der Knabe erstickt wird.

Und dann stößt der Riese Tschirsabâl seinem besten Freunde das heilige Steinmesser in die Brust und kreischt, kreischt — gräßlich ist das Gekreisch.

Und dann legen sie den Toten in die Wanne, machen ein Feuer unter der Wanne und schneiden aus dem Körper des Knaben große Fleischstücke mit ihren heiligen Messern heraus — und dann verschlingen sie die Fleischstücke — mit wahnsinniger Verzückung.

Sie glauben, sie nähmen die Gottheit in sich auf.

Und nach dem Mahl schleichen Alle davon, und ihre Augen strahlen Fieberglut aus.

Wenn sich die Priester dem Volke wieder zeigen — dann erschrickt das Volk — es weiß sich die furchtbaren Gesichter der großen Priester nicht zu erklären.

Auf der Terrasse und in den Grotten des Tempels verteilen jetzt Tempeldiener Brot und roten Wein.

Das Brot hat die Form eines Menschenkindes.

Tschirsabâl erscheint wieder oben auf der Terrasse, auf der Safur weilt.

Safur empfängt eben den Wein und das Brot trinkt — trinkt — ißt — ißt — und sieht dann den Priester.

Der Dichter sieht das entsetzte Gesicht des Riesen, denkt aber gleich, daß er ihn froh begrüßen muß — der Priester lebt ja noch.

Und Safur will stürmisch den Priester umarmen, schreit laut und lachend:

»Nun wollen wir leben! leben!«

Doch der Riese taumelt zurück und ruft dem lebenslustigen Dichter mit furchtbarer Stimme ein einziges Wort zu — »Esel« heißt das einzige Wort.

Und dann verschwindet Tschirsabâl hinter dem nächsten Gebüsch — er starrt entsetzt in den Mond und flüstert:

»Mond, sei mein bester Freund! Menschen find‘ ich nicht mehr! Töte mich! Töte mich! Ich halt’s nicht mehr aus!«

Und er schlägt lang hin.

Und der blaue Turban fällt in ein Myrtengebüsch.

Index: Bücher

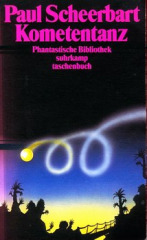

alle Texte von Paul Scheerbart – ein fognin Projekt – bitte unterstützen:

![]() Bitte helfe mit diese Seite zu erhalten:

Bitte helfe mit diese Seite zu erhalten:

![]() Diese Seite von fognin ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung – Nicht-kommerziell – Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International Lizenz. Weitere Infos über diese Lizenz können Sie unter hier erhalten

Diese Seite von fognin ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung – Nicht-kommerziell – Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International Lizenz. Weitere Infos über diese Lizenz können Sie unter hier erhalten

Revision 06-01-2023</span